Mémoires d’un Paysan Bas-Breton ...

" J’allais voir un pays nouveau ... "

Mémoires d’un Paysan Bas-Breton ...

" J’allais voir un pays nouveau ... "

Le récit de Jean-Marie Deguignet (1834-1905), paysan miséreux du Pays Bas-Breton sous le second Empire, vacher, puis militaire par nécessité de survie, est absolument passionnant. ( Bernez Rouz . Editions An Here )

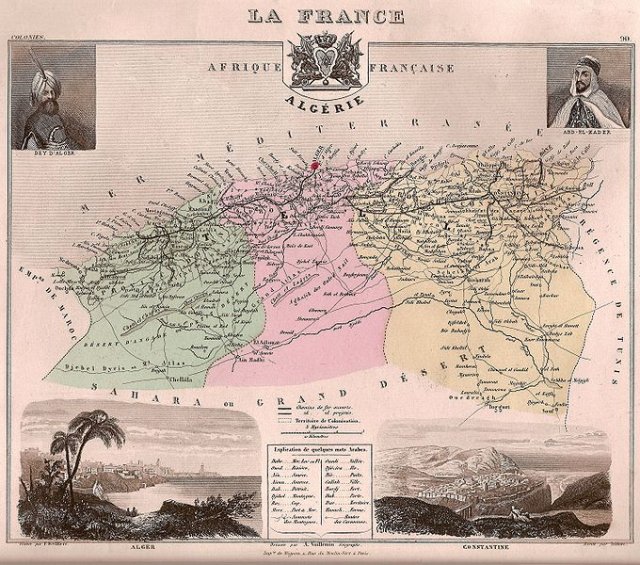

Après avoir participé à la guerre de Crimée en 1855, puis à la guerre d’Italie en 1859, et s’en être sorti sans dommage avec le grade de sergent ... il est contraint à son retour en Bretagne de rempiler à Brest en 1861, une autre fois pour ne pas mourir de faim, comme simple soldat au 63e de ligne, régiment d’Afrique en partance pour pacifier ... l’Est Algérien.

Voici donc un extrait de ce récit d’époque qui fourmille de détails remettant en question bien des stéréotypes en vigueur de nos jours ...

Episode 1/2 : J’ALLAIS VOIR UN PAYS NOUVEAU

<< ... //... Là cependant, et contrairement aux habitudes des bureaucrates, je fus assez bien reçu, et aussitôt que j’eusse exposé mon désir de rengager, on me demanda mes papiers et, de suite, dans quel régiment je désirais être incorporé.

Je demandai un régiment d’Afrique, on me dit que le 63e de ligne venait justement de partir pour cette colonie, et qui par conséquent avait une chance d’y rester plusieurs années. Je pris donc ce régiment. Cela fut bientôt fait.

De là, j’allai à l’intendance où on me délivra un mandat de mille francs que j’allai toucher immédiatement à la trésorerie, et le soir même je m’embarquais sur le bateau à vapeur pour Châteaulin avec un rouleau de mille francs dans ma poche.

Je me trouvais plus heureux et plus content que le plus heureux roi du monde.

Maintenant, j’étais assuré d’avoir du pain pour sept ans encore et des occupations variées. J’allais voir un pays nouveau.

Au 63e, j’arrivais comme simple soldat, je n’aurais plus de responsabilités, je n’aurais à répondre que de ma personne. Comme simple soldat, je n’ai jamais fait aucune punition, pas même reçu un mot de reproche, au contraire, plus souvent cité en exemple aux camarades. Qu’est-ce que je pouvais désirer de plus ?

Pour être heureux sur ce petit globe il suffit d’avoir à manger et des occupations physiques et morales en rapport avec son organisation et avec ses facultés intellectuelles et morales.

Je déposai neuf cent francs à la Caisse d’Épargne de Quimper et je laissai mon livret au vieux tonton à qui je donnai encore quelques pièces pour le payer des quelques nuits qu’il

m’avait hébergé, puis je partis pour Poitiers où était le dépôt du 63e.

Nous avions une assez longue route à faire de Poitiers à Marseille, à traverser tout le Limousin, l’Auvergne et la Provence. Mais nous la fimes, nous quatre ...

( Déguignet a été choisi avec trois autres anciens, pour effectuer la tâche de fourrier d’étapes. Ils étaient chargés de préparer les haltes de la centaine d’hommes qui s’étaient portés volontaires pour l’Afrique et qui devaient traverser la France à pieds pour s’embarquer à Marseille . NdR)

... le plus agréablement possible, comme des touristes plutôt que comme des soldats. Nous mangions ordinairement les quatre ensemble.

Mon camarade, qui était à la fois boucher et cuisinier, se chargeait de l’ordinaire journalier et s’en acquittait admirablement bien, à la grande satisfaction de tous.

À Clermont, le lieutenant me dit qu’il était très content de moi :

"Ça marche bien", dit-il, "et pas une seule réclamation jusqu’à présent, ni de la part des hommes ni de la part des autorités civiles où nous avons passé."

"J’espère bien qu’il n’y [en] aura pas," lui dis-je. //...

Les Arabes me virent, poussèrent des cris de terreur

C’était la deuxième fois que j’avais l’honneur d’embarquer à Marseille.

Nous fûmes conduits à Stora, alors le port de Philippeville où nous eûmes bien des misères à débarquer car le temps était mauvais. De Stora, nous allâmes à Philippeville où il y avait deux bataillons de notre régiment.

Un autre bataillon, le troisième, était disséminé entre Djugilli et Collo. Ce fut dans ce dernier que je fus mis, et encore dans la deuxième compagnie, qui se trouvait justement à Collo. Il me fallut donc reprendre encore le bateau pour aller rejoindre ma compagnie. Nous étions six, désignés pour la deuxième du trois, mais aucun de mes camarades de route ne se trouva avec moi.

En arrivant à Collo, toute la compagnie vint nous chercher au port, capitaine en tête, car dans ce coin isolé, c’était un événement quand le courrier s’y arrêtait pour débarquer quelqu’un ou quelque chose.

Le capitaine de cette compagnie était un vieux à barbe grise, qui portait le nom du plus célèbre charlatan qu’il y eût alors en France, peut-être dans le monde entier, l’illustrissime Mangin. ( Louis-Eugène Mangin 1819-1867)

Ce capitaine n’était pas charlatan comme son homonyme, mais il aurait pu l’accompagner, car c’était un musicien, un violoniste mélomane.

N’ayant rien à faire dans ce trou, il passait son temps à racler les cordes de son violon.

Le lieutenant faisait de la pathologie et étudiait l’anatomie du cheval, car il avait demandé à entrer dans la gendarmerie.

Le sous-lieutenant était un ancien sergent-major passé officier après la campagne de Chine, à dix-huit ans de service, aussi ignorant que mon sous-lieutenant du 26e, mais moins faquin, moins pitre et moins méchant, à cause de son âge avancé sans doute.

Le sergent-major était un pauvre bougre déjà à moitié tué par le climat qui ne convenait pas à sa faible constitution.

En fait, personne dans cette compagnie ne paraissait s’occuper de nous, je n’en fus pas fâché pour ma part, car, de cette façon personne ne s’était aperçu que j’avais été sous-officier.

Notre Journal

Notre Journal